ste día, fallece el yámana Robert Yenowa, quien había sido alcalde de Ushuaia durante un año, a partir del 24 de octubre de 1887.

Según Eduard Aspinall, sucesor de Thomas Bridges en la Misión Anglicana: “Yenowa en realidad habría sido designado por el gobernador como nuestro policía” y tenía “el poder de castigar a los nativos por ofensas menores y órdenes de reportar delitos más graves a las autoridades” (Joaquín Bascopé Julio. Emergencia de una sociedad original en El último confín de la Tierra).

Su responsabilidad en la reducción de la violencia pasaba “por la virtud estoica de dominarse primero a sí mismo”. Debido a que eran muy frecuentes las agresiones entre los canoeros.

Una vez designado alcalde, Aspinall mantuvo una reunión con él: “hablando de los nativos y de la necesidad de mostrarles un buen ejemplo y advirtiéndole sobre fumar y beber (…) e intenté despertar en él, no solo un espíritu cristiano sino también un sentimiento patriótico hacia su gente”.

La toma de conciencia por el cargo que ostentaba produjo cambios. En una ocasión que sufrió “una agresión, la consideró casual y no respondió a ella”.

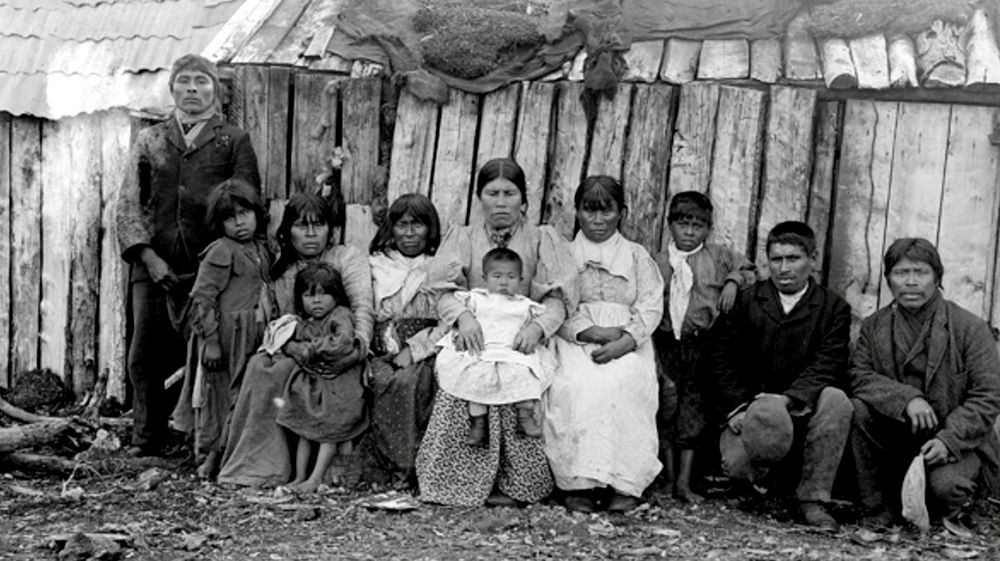

Yenowa era considerado, “el mejor educado de los nativos sobrevivientes” a las epidemias y ocupación del territorio yámana. Llegó a desempeñarse como piloto de la embarcación oficial argentina.

Su muerte tuvo que ver con el proceso derivado de la fundación de la subprefectura de Ushuaia.

El médico de la misión científica francesa en el cabo de Hornos, valoró en forma positiva la salud de los nativos en la misión, que contaba entre “150 a 300 habitantes indígenas” y donde “hasta 1881 la mortalidad era débil”.

Este panorama comenzó a alterarse en 1884. Cuando desembarcaron en Ushuaia una centena de funcionarios argentinos enviados para inaugurar la subprefectura.

En una carta, enviada desde Punta Arenas, Bridges temía “encontrar muchos enfermos” a su retorno a Ushuaia. En efecto, durante la estadía de los buques argentinos “una tifoidea neumónica estalló con violencia entre los nativos”.

La llegada del Estado trajo una crisis epidémica tan grave que “dejó a los sobrevivientes tan reducidos en su vitalidad, que un cincuenta por ciento sucumbió durante los siguientes dos años”.

“El desastre demográfico de las epidemias unido a la voluntad soberana argentina, que no pretendía asociarse sino imponerse, relegaron como “indios” a la población civil sobreviviente” (op.cit.).